Introduction

Les déchets d’activités de soins sont des déchets d’origine biologique ou non, résultant des activités de soins et de services. Ils se présentent sous forme liquide ou solide et proviennent des activités de diagnostic, de traitement, de prévention des maladies ou de prise en charge des handicaps, ainsi que de la recherche en matière de santé [1]. Deux catégories de déchets sont produites dans les établissements de soins : les déchets d’activités de soins à risque infectieux (Dasri), faisant partie des déchets biomédicaux dangereux, et les déchets assimilables aux ordures ménagères (Daom). Les déchets biomédicaux dangereux comprennent les déchets biologiques ou infectieux, les déchets piquants et tranchants, les déchets anatomiques, les médicaments périmés, les déchets cytotoxiques, les déchets contenant des métaux lourds, les déchets chimiques et les déchets radioactifs [2,3]. Les Dasri constituent un réservoir de micro-organismes susceptibles d’infecter les patients hospitalisés, le personnel de soins ainsi que les membres de la communauté vivant à proximité du site d’entreposage ou d’incinération de ces déchets [4]. Les risques liés aux Dasri peuvent être regroupés en cinq catégories : risque traumatique, risque infectieux, risque chimique, risque d’incendie ou d’explosion et risque radioactif. À ces catégories s’ajoute le risque de pollution et de contamination de l’environnement. La présente étude a ciblé les risques infectieux. En effet, l’eau, l’air, le sol et les aliments sont les principaux éléments qui sont contaminés par ces déchets lorsqu’ils sont mal gérés [1,5-7]. La gestion des déchets d’activités de soins (GDAS), est récemment apparue comme un sujet de préoccupation majeure au Bénin, non seulement pour les établissements de santé, mais aussi pour les structures en charge de la protection de l’environnement et de l’application des lois, les médias et le grand public [8]. Elle comporte trois étapes : la collecte, le transport et le traitement [9]. Dans les pays développés, il existe des réglementations en matière de GDAS. En France, le décret no 2016-1590 du 24 novembre 2016 identifie les déchets d’activités de soins et précise leur mode de traitement. L’ordonnance no 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets organise les activités de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets issus d’activités de soins. Au Québec, le Règlement sur les déchets biomédicaux stipule que les déchets biomédicaux non anatomiques sont traités par désinfection ou incinération mais l’article 5 précise que les déchets biomédicaux anatomiques sont traités par incinération [10]. Dans les pays en développement, le manque de technologie et de compétences pour mettre en œuvre et surveiller les programmes de gestion des déchets hospitaliers constitue un problème majeur [11]. Les mesures mises en place pour gérer efficacement les déchets d’activités de soins sont souvent insuffisantes. C’est ainsi qu’on constate dans certains services et établissements de soins une absence d’incinérateur ou la non-conformité aux normes des incinérateurs disponibles. Au Bénin, diverses initiatives ont été prises telles que l’adoption du décret no 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin, l’élaboration et l’adoption de la politique nationale d’hygiène hospitalière, la construction d’incinérateurs à proximité de certaines structures sanitaires et la formation de certains agents à l’hygiène hospitalière [12,13]. Malgré cet effort et l’existence de quelques initiatives en faveur d’une bonne GDAS, notamment la mise à disposition des incinérateurs ou brûleurs directement dans certaines structures sanitaires, la distribution de poubelles et sachets, et la formation du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du premier plan, les pratiques actuelles de gestion des déchets médicaux de la zone sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun ne répondent pas toujours aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Il est nécessaire d’améliorer la situation actuelle du système de gestion des déchets d’activité de soins à l’hôpital de zone sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun (HZS-DAA). L’objectif général de cette étude était donc d’évaluer la GDAS de l’établissement en 2024. Les informations générées sont censées permettre aux décideurs de l’hôpital de renforcer le système de GDAS afin d’y améliorer la prévention et le contrôle des infections.

Matériel et méthodes

Cadre de l’étude

Notre étude a été réalisée à l’HZS-DAA situé dans le département du Zou, précisément dans la commune de Djidja et dans l’arrondissement de Mougnon. La zone sanitaire représente l’entité opérationnelle la plus décentralisée de la pyramide du système de santé. Elle est constituée des centres de santé publics et privés de premier contact, le tout appuyé par un hôpital de zone. Celui-ci est la structure de référence de la zone. L’HZS-DAA, classé niveau 2, comprend des services médicaux et des services médico-techniques d’une capacité de 97 lits d’hospitalisation, et une morgue de 90 places.

Type et période de l’étude

Notre étude transversale descriptive à visée évaluative a été réalisée du 12 mars au 5 avril 2024 dans treize services de l’HZS-DAA au Bénin. Les données ont été collectées une fois par jour auprès des sujets enquêtés.

Population ciblée

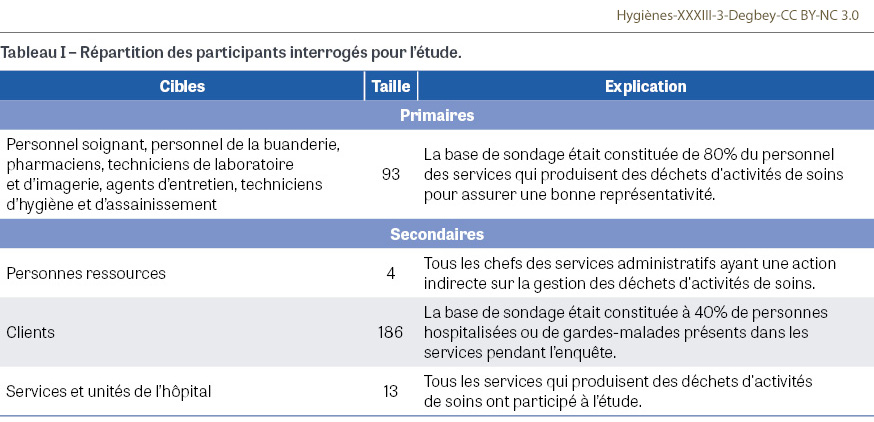

La population participant à l’étude était constituée de deux cibles. La cible primaire directement concernée par l’étude incluait le personnel soignant (infirmiers, sages-femmes, médecins et aides-soignants, y compris les techniciens de laboratoire et d’imagerie médicale, ainsi que les pharmaciens) et le personnel d’entretien (les techniciens d’hygiène et d’assainissement, y compris le personnel de la buanderie). La cible secondaire constituée des intermédiaires par qui l’on passe pour obtenir les informations concernant les cibles primaires regroupait les chefs du service des affaires administratives et économiques, le chef du service des affaires financières, les chefs des services médicaux et techniques, l’infirmier général, les responsables des organes de décision, et par ailleurs les patients hospitalisés et les gardes-malades (clients). La méthode d’échantillonnage était non probabiliste pour toutes les cibles, avec des techniques de choix raisonné et de commodité.

Taille de l’échantillon

Les cibles primaire et secondaire comptaient respectivement 93 et 203 personnes (Tableau I).

Techniques et outils de collecte des données

Les données ont été recueillies par l’administration d’un questionnaire, par entretien et par observation directe au sein des services, pour mettre en relation et objectiver les informations recueillies lors des questionnaires et lors de l’observation. Une autorisation de la direction de l’hôpital et le consentement de tous les participants ont été obtenus avant la collecte des données.

Définition des variables, mesure et évaluation

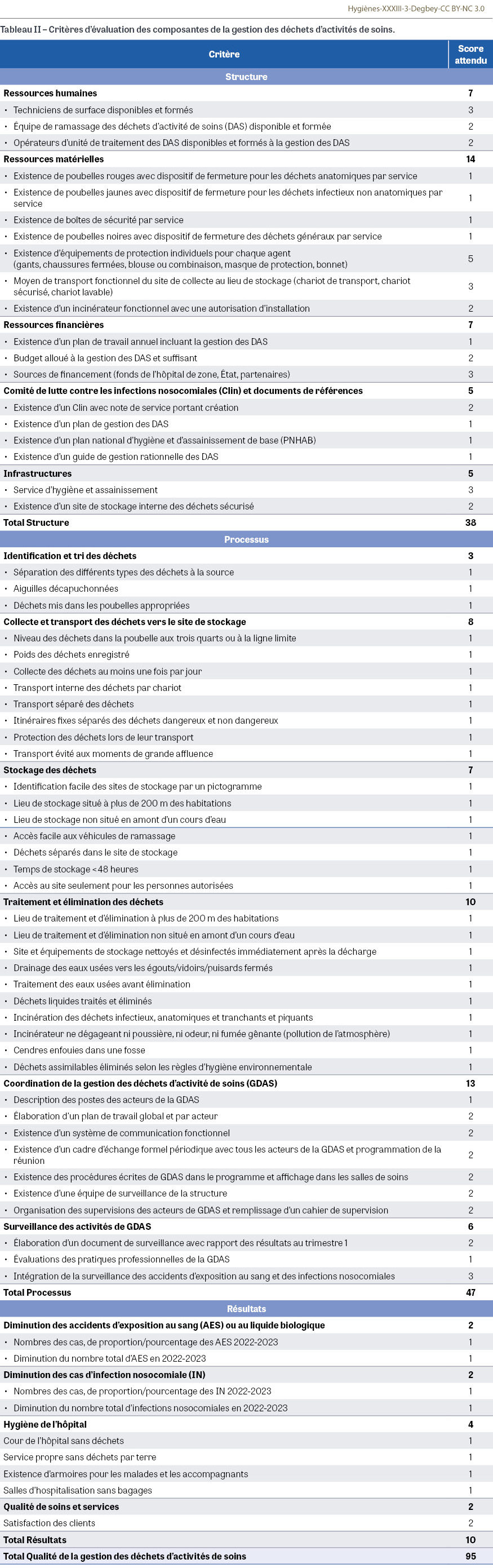

La qualité de la GDAS a été étudiée sous l’angle de trois composantes : la « structure », le « processus » et les « résultats ». Pour l’aspect opérationnel des variables explicatives, nous avons exploité comme référentiel les directives du Comité international de la Croix-Rouge de 2011 [1] et le décret no 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin [12]. Pour l’appréciation de la qualité de la GDAS, le calcul des scores a été effectué par pondération simple de chaque indicateur. Sur le plan descriptif, nous avons considéré que tous les indicateurs avaient le même poids. Ainsi, il a été attribué à chaque critère de chaque composante explicative le score 0 pour la réponse « non » ou le score 1 pour la réponse « oui », ce qui définissait le niveau de conformité ou non à la norme (Tableau II). Dans notre étude, le score attendu était attribué lorsque plus de 60% des répondants donnaient la réponse attendue par rapport à un critère. Sur le plan analytique, le total des scores obtenus a servi de base pour apprécier chaque composante. Les scores attendus pour chaque composante étaient les suivants : structure : 38 ; processus : 47 ; résultats : 10. Une évaluation à trois échelles a été adaptée en référence à l’échelle de mesure de Varkevisser et al. [14] pour les composantes et pour la qualité de la GDAS. Cette évaluation était jugée bonne pour un score supérieur ou égal à 80%, acceptable si le score était compris entre 60% et 79%, et insuffisante s’il était inférieur à 60%.

Traitement et analyse des données

Les outils ont été digitalisés dans l’application KoboCollect (Open Handset Alliance et Google, Mountain View, CA, États-Unis) et la saisie des données a été faite à l’aide de smartphones. Toutes les données collectées ou saisies lors de l’enquête ont fait l’objet d’une vérification quotidienne pour s’assurer de la qualité de la saisie. L’analyse des données a été faite à l’aide des logiciels Microsoft Excel® 2019 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, États-Unis) et Stata® version 16 (StataCorp, College Station, TX, États-Unis). Nous avons d’abord procédé à la description des principales variables de l’étude en utilisant l’effectif et la fréquence. La mise en œuvre de l’évaluation des composantes de la GDAS a été effectuée sur la base des pourcentages des scores obtenus par les différentes variables explicatives. Le pourcentage obtenu pour chaque variable était apprécié selon une échelle à trois niveaux : bonne, acceptable, insuffisante.

Résultats

Caractéristiques des cibles interviewées

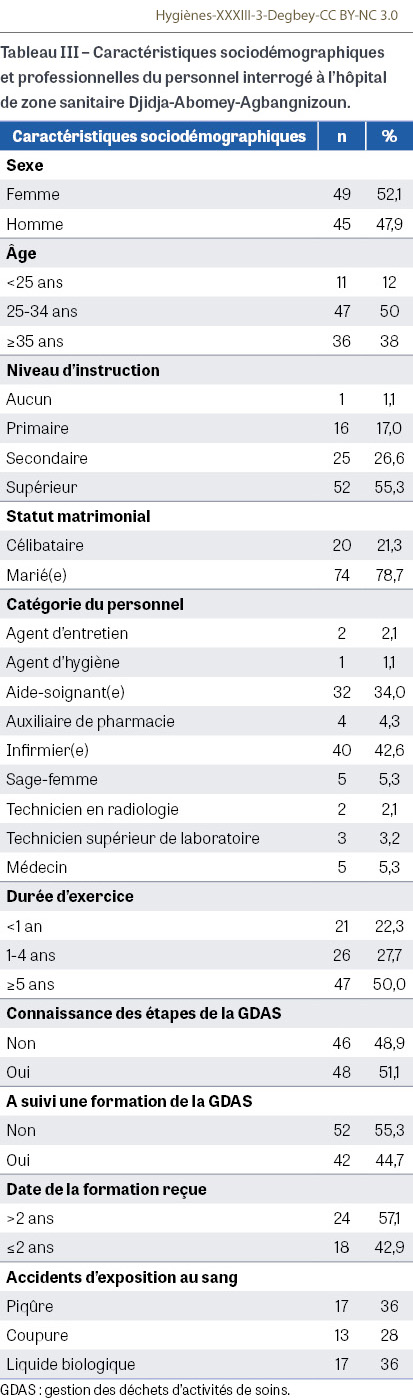

Le personnel de santé était constitué de 49 femmes et 45 hommes (respectivement 52,1% et 47,9%). La moitié du personnel interrogé était âgée de 25 à 34 ans. La moitié (50,0%) de cet échantillon avait une ancienneté de cinq ans, et plus de la moitié (55,3%) des agents avait un niveau d’instruction supérieur. Plus de la moitié (55,3%) n’avait pas suivi de formation sur la GDAS et, pour ceux qui avaient bénéficié d’une formation, celle-ci datait de plus de deux ans pour 57,1% des cas. Néanmoins, 48 d’entre eux (51,1%) connaissaient les étapes de la GDAS. La moitié (50%) des personnels interviewés avait été victime d’un accident d’exposition au sang (AES) dans les deux dernières années, dont 36% par piqûre ou projection et 28% par coupure (Tableau III).

Appréciation des composantes « structure », « processus », « résultats »

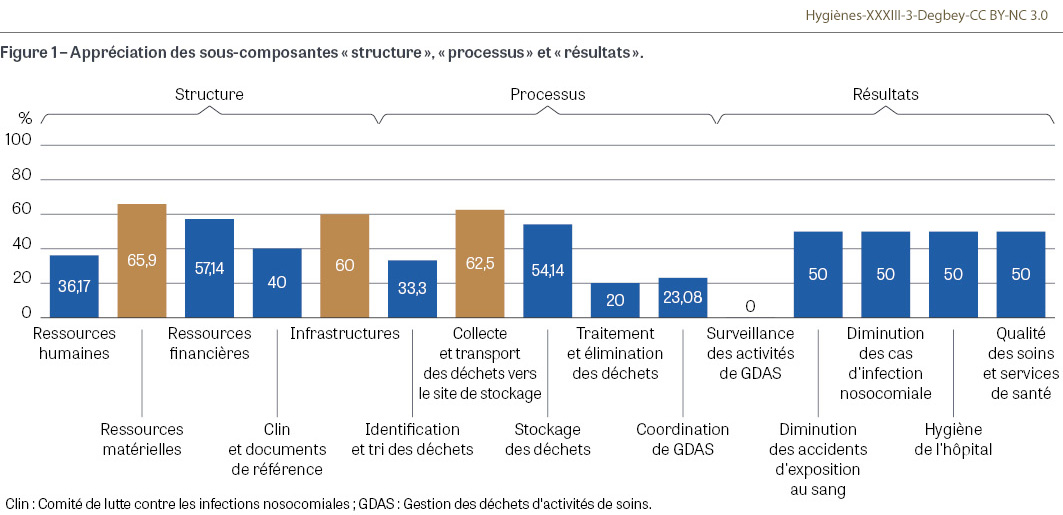

Les composantes structure, processus et résultats et leurs sous-composantes ont été évaluées (Figure 1). Au niveau de la structure, les sous-composantes « ressources matérielles » et « infrastructure » ont été jugées acceptables avec des scores respectifs de 65,9% et 60,0%. S’agissant du processus, les sous-composantes « identification et tri des déchets », « stockage des déchets », « traitement et élimination des déchets » et « coordination de la GDAS » ont obtenu des scores inférieurs à 60%, dont 0% pour la « surveillance des activités de GDAS ». Toutes les sous-composantes des résultats ont obtenu un score de 50%.

Appréciation globale de la qualité de la gestion des déchets d’activités de soins

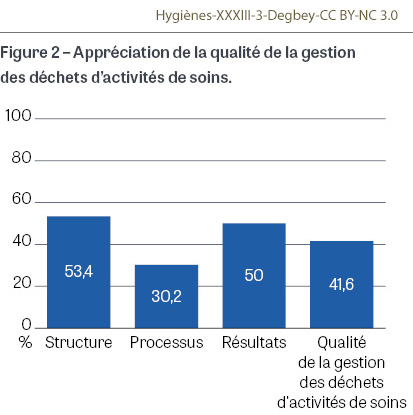

Toutes les composantes de la qualité de la GDAS ont été jugées insuffisantes : « structure » avec un score de 53,4%, « processus » qui affichait un score de 30,2% et « résultats » avec un score de 50,0%. La qualité de la GDAS a donc été jugée insuffisante avec un score de 41,6% (Figure 2).

Discussion

L’objectif général de notre étude était d’évaluer la GDAS de l’HZS-DAA au Bénin en 2024. La démarche utilisée pour la collecte des données a permis d’atteindre les objectifs fixés. La méthode d’échantillonnage utilisée était non probabiliste avec des techniques de choix raisonné et de commodité pour nos cibles. La diversité des outils nous a permis de faire une triangulation des données et une réduction des biais. À la suite de l’analyse des résultats, il ressort que ceux-ci sont valides. Les limites de cette étude résident dans le fait qu’elle ne montre qu’une photographie de la situation à un instant donné dans un hôpital.

Structure

Le score obtenu par la composante « structure » étant inférieur à 60%, la qualité a été jugée insuffisante. Notre étude a rapporté une insuffisance de ressources humaines, en particulier de techniciens de surface. Une étude de la gestion des déchets hospitaliers des structures sanitaires de référence réalisée par Ndié et Yongsi dans 13 hôpitaux de la région du Nord-Cameroun en 2020, a démontré que seulement 16,7% d’hôpitaux disposaient de personnel en quantité suffisante [15]. Nos résultats sont semblables à ceux de Magassa et al. : leur étude transversale à visée évaluative de la gestion des déchets biomédicaux au centre de santé de référence de la commune I à Bamako (Mali) en 2021 avait relevé un déficit en ressources humaines (techniciens de surface) [16]. L’insuffisance de moyens de transport des déchets biomédicaux des services vers le site de stockage a été notée dans notre étude. Ce constat a aussi été fait par Magassa et al. qui montrait un nombre insuffisant de poubelles codifiées (28,60%) [16]. Le manque d’équipements de protection individuelle complets appropriés pour les techniciens de surface et les opérateurs de traitement des déchets hospitaliers les exposerait, ainsi que tous les usagers, à des risques d’AES et d’infection nosocomiale (IN). Ce manque est constaté par Ndiaye et al. dans leur étude sur l’évaluation du système de traitement des déchets biomédicaux solides dans la commune de Keur Massar, en banlieue dakaroise au Sénégal en 2016 [17]. Malgré l’existence d’un comité de lutte contre les IN (Clin) à l’HZS-DAA, aucun document ni affiche n’existaient dans les différents services et unités de l’hôpital. Ndié et Yongsi en 2020 avaient noté que seulement un tiers des structures sanitaires possédait un document de référence sur la gestion des déchets hospitaliers [15].

Processus

Le processus de la GDAS à l’HZS-DAA a obtenu un score de moins de 60%. Le niveau insuffisant du processus pourrait aussi s’expliquer par le manque de coordination et de contrôle des interventions de la GDAS et de la surveillance. Dans de nombreux services et unités (sauf la salle d’accouchement, l’unité de vaccination, la morgue, l’unité de néonatologie et le service de bloc-réanimation), les poubelles ont été placées à des endroits fixes et il n’y avait pas des chariots de soins munis de petites poubelles pour le tri à la tête des malades pendant les soins. Ce résultat se rapproche de ceux de Ndié et Yongsi, qui montraient que 41% des hôpitaux triaient les déchets à la source [15]. Dans tous les services, les boîtes de sécurité étaient disponibles et leur remplissage maximal aux trois quarts n’était pas respecté. Dans son étude sur l’évaluation de la gestion des déchets biomédicaux au centre de santé de référence de la commune à Bamako (Mali) en 2021, Magassa a constaté que des aiguilles débordaient de 28,6% de boîtes de sécurité [4]. Un traitement préalable des déchets liquides ne se faisait pas avant l’élimination. Ce résultat est similaire à ceux de Ndié et Yongsi en 2020 dans 13 hôpitaux au Nord Cameroun [15].

Résultats

Le résultat de la GDAS a obtenu un score de moins de 60%. Cela a été justifié par la non-disponibilité des registres des AES et des IN. Les données relatives aux AES et aux IN n’étaient pas documentées dans les rapports mensuels d’activité des services de soins et il n’existait pas de mécanisme de surveillance des AES et des IN dans l’hôpital. Nos résultats sont plus élevés que ceux de Hinson et al. à l’HZS-Ménontin au Bénin en 2018, qui avaient enregistré 40% d’AES chez les professionnels de santé. Ces auteurs ont également rapporté que les mécanismes de survenue de ces AES répertoriés étaient essentiellement dus au recapuchonnage et à l’élimination des déchets, et que ces AES n’étaient pas déclarés dans plus de la moitié des cas [18]. À Bamako en 2019, Allagnenan avait enregistré 49,8% de personnels de santé victimes d’AES [19]. Ces résultats sont similaires aux nôtres.

Qualité globale de la gestion des déchets d’activités de soins

La GDAS à l’HZS-DAA en 2024 était insuffisante. Ce résultat est comparable à celui de Gandji et al. au centre hospitalier universitaire de zone d’Abomey-Calavi/Sô-Ava en 2019, qui avait obtenu un score de moins de 60% [20]. Les résultats de notre étude pourront permettre une prise de conscience des autorités compétentes sur la nécessité de revoir le système de GDAS au niveau de l’hôpital à travers la mise en place d’un programme formel et structuré d’hygiène et de lutte contre les infections, sous la conduite du Clin.

Conclusion

La gestion des déchets d’activités de soins constitue un enjeu capital pour les hôpitaux et les établissements de santé. Les résultats de notre étude ont montré que les déchets d’activités de soins produits à l’hôpital de zone sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun (Bénin) n’étaient pas bien gérés et ne répondaient pas aux normes en vigueur.