Le centre national de référence (CNR) des légionelles fait partie d’un réseau de 43 CNR mandatés par le ministère de la Santé et Santé publique France (SPF). Il apporte une expertise et un appui pour le diagnostic de la légionellose, maladie à déclaration obligatoire (DO), et participe à la surveillance épidémiologique et aux enquêtes autour des cas, en liaison étroite avec les agences régionales de santé (ARS) et SPF.

Qui sommes-nous ?

Le CNR est basé à l’hôpital de la Croix-Rousse et fait partie du laboratoire de biologie médicale multisites (LBMMS) des Hospices civils de Lyon. Son équipe est composée de techniciens de laboratoire, d’un cadre de santé, de secrétaires, d’un ingénieur et de biologistes médicaux. Il coordonne depuis 2025 le laboratoire européen en santé publique pour Legionella (EURL-PH-LEGI1) (consortium avec les CNR italien, allemand et portugais) dont le rôle est de soutenir les États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen en matière de diagnostic, de tests et de méthodes de typage pour Legionella.

Quelles sont nos missions ?

Le CNR des légionelles est investi d’une mission de santé publique autour des infections à Legionella comprenant l’appui diagnostique, la surveillance épidémiologique, l’enquête autour des cas, la recherche et la formation.

Appui diagnostique

Le CNR apporte un appui diagnostique à un grand nombre de laboratoires partenaires. L’immense majorité réalise des tests immunochromatographiques détectant l’antigénurie de Legionella et nous adresse les prélèvements urinaires en cas de doute uniquement (faible positivité, clinique peu compatible). Un nombre grandissant de laboratoires dispose d’outils moléculaires (PCR2 Legionella), souvent intégrés à des panels syndromiques. Une antigénurie positive, un test PCR positif ou une forte suspicion clinique motive l’envoi d’un prélèvement respiratoire au CNR pour isolement de la souche. En raison des exigences culturales de Legionella et de celles liées à l’accréditation, peu de laboratoires pratiquent encore cette activité. Nous recevons environ mille prélèvements respiratoires par an pour ces analyses. Lorsque nous isolons une souche ou qu’elle nous est adressée, nous identifions l’espèce et le sérogroupe par un test d’agglutination au latex et par immunofluorescence ; le sequence type (ST) et le core genome sequence type3 (cgST) sont désormais caractérisés à partir des données de séquençage à haut débit (next-generation sequencing [NGS]) du génome entier. Ces données génomiques permettent le suivi de l’épidémiologie des souches circulantes, la détection éventuelle de cas groupés ou d’épidémies, et leur utilisation dans les enquêtes épidémiologiques autour des cas. Le CNR contribue activement à ces enquêtes diligentées par les ARS pour identifier la source de contamination d’un patient à la suite d’une DO. L’ARS retrace les déplacements du patient et les lieux qu’il a fréquentés pendant la période d’incubation (dans les deux à dix jours précédant le diagnostic), en ciblant notamment les établissements recevant du public, dont les installations sont soumises à une surveillance réglementaire des légionelles. L’ARS peut alors demander aux laboratoires environnementaux ayant isolé des souches de les envoyer au CNR. Celui-ci compare les souches cliniques et environnementales à l’aide des données de ST, de cgST (50 ou 1 521 gènes) et d’analyses phylogénétiques. Un avis microbiologique est ensuite transmis à l’ARS et à SPF, concluant à la compatibilité ou non de l’origine de la contamination.

Conseil

Le CNR est également sollicité pour aider à l’interprétation de résultats, conseiller sur la démarche diagnostique et thérapeutique, notamment en cas de forme atypique extra-pulmonaire, et pour évaluer les performances analytiques de kits commerciaux.

Recherche

Il est enfin promoteur de plusieurs études d’ampleur telles que ProgLegio visant à comprendre les déterminants bactériens et de l’hôte associés à la sévérité de la légionellose, Legiodom qui a pour but d’identifier la part des contaminations à domicile pour les cas sporadiques de légionellose, ou Vortex qui a pour ambition d’identifier une signature de la légionellose en quantifiant les composés organiques volatiles présents dans l’air expiré. Notre CNR est adossé au Centre international de recherche en infectiologie et notamment à l’équipe Legionella Pathogenesis (LegioPath), dont les biologistes hospitalo-universitaires sont membres.

Importance de la multiplicité des prélèvements en cas d’infection nosocomiale

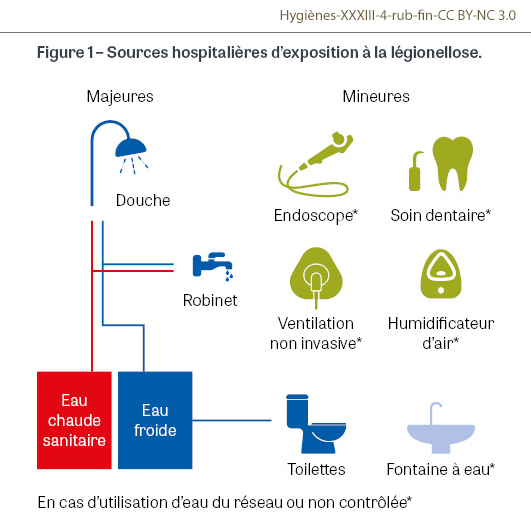

Comme tous les établissements recevant du public, les hôpitaux doivent maîtriser leur « risque légionelle » par des actions préventives et des contrôles réguliers de leur réseau d’eau [1,2]. Ce contrôle est d’autant plus important que les populations à risque (personnes âgées, immunodéprimés) sont surreprésentées à l’hôpital. Dans la plupart des hôpitaux, cette activité est réalisée par le laboratoire d’hygiène et les services techniques, coordonnés par l’équipe opérationnelle d’hygiène. Malgré ces efforts, des cas de légionellose nosocomiale peuvent survenir. Dans ces situations, l’équipe opérationnelle d’hygiène doit sécuriser le réseau pour prévenir d’autres cas et l’explorer pour identifier la source de la contamination. Si l’eau chaude sanitaire (ECS) et notamment les douches sont les points d’usage à risque les mieux identifiés, il peut être pertinent, dans certains cas, d’investiguer d’autres modes de contamination (Figure 1). Le CNR participe régulièrement à des enquêtes et études autour de ces sources d’exposition atypiques dont voici trois exemples.

Toilettes des services à haut risque

Parmi les expositions atypiques, l’équipe du Pr Barbut, en lien avec le CNR, a décrit le rôle des toilettes dans la diffusion environnementale de Legionella lors de l’investigation de deux infections nosocomiales à Legionella pneumophila sérogroupe 1 (Lp1) ST1 dans un service d’hématologie [3]. Les deux patients, immunodéprimés en raison d’une hémopathie, ont développé la maladie respectivement neuf et douze jours après leur admission dans la même chambre à cinq mois d’intervalle, malgré des mesures de prévention strictes (filtres HEPA4, filtres à 0,1 µm sur le lavabo, toilette au gant, eau embouteillée). Aucun des prélèvements sur les points d’eau habituels (lavabo de la chambre, douche commune) n’a révélé de Legionella ; en revanche, un prélèvement dans la cuvette des toilettes était positif avec 1 100 UFC/L5 de Lp1. L’analyse du génome des souches a montré une proximité phylogénique entre les souches cliniques et environnementales ; aucun polymorphisme nucléotidique (single nucleotide polymorphism [SNP]) de différence entre la seconde souche clinique et l’une des souches isolées des toilettes n’a été observé, suggérant cette source de contamination. Un article récent décrit une légionellose nosocomiale liée à la chasse d’eau et émet des recommandations issues de cette expérience [4]. Ces observations soulignent l’importance de considérer les toilettes comme une source potentielle de légionellose dans les services à haut risque et d’ajouter ces prélèvements pour l’investigation des cas nosocomiaux quand les investigations classiques sont négatives.

Réseau d’eau froide

Le second exemple est le cas d’une patiente immunodéprimée ayant déclaré une légionellose en 2024, douze jours après son hospitalisation au centre hospitalier de Guebwiller. Les seules expositions à risque relevées étaient un lavabo, les toilettes dans la chambre de la patiente et une douche commune (pas de notion de fausse route, d’oxygénothérapie avec humidification, d’aérosol ou de bain à remous). Les prélèvements des sites d’exposition, par le laboratoire d’hygiène environnementale des Hôpitaux civils de Colmar, montraient 750 UFC/L de Lp1 ST1 au niveau de l’eau froide du lavabo et 10 UFC/L au niveau de l’ECS de la douche. Les prélèvements complémentaires sur le réseau n’ont en revanche pas identifié de Legionella dans l’ECS mais seulement dans la colonne d’eau froide alimentant le lavabo. L’analyse du génome complet des souches environnementale et clinique a montré un lien phylogénétique entre ces souches ainsi qu’avec une souche de 2017 retrouvée dans ce réseau. Cette contamination antérieure avait motivé des actions et une surveillance entre 2017 et 2024. Ce cas illustre la difficulté du contrôle efficace du risque de légionellose ainsi que l’importance de la surveillance et des actions préventives, notamment sur les réseaux d’eau froide, plus complexes à décontaminer.

Domicile du patient

La troisième investigation concerne un cas de légionellose survenu chez une patiente de 60 ans, 14 jours après son admission, sans qu’aucun prélèvement d’eau de l’hôpital réalisé n’ait mis en évidence de Legionella. L’anamnèse révèle toutefois l’utilisation à l’hôpital d’un humidificateur d’air rempli avec de l’eau du domicile de la patiente. La mise en culture de l’eau du réservoir de cet humidificateur a montré la présence de 300 UFC/L de Lp1 ST1. L’analyse des souches par NGS n’a montré aucun SNP de différence entre les souches clinique et environnementale. Ce cas illustre la nécessité d’utiliser une eau contrôlée pour les humidificateurs d’air comme pour les dispositifs de ventilation non invasive (y compris ceux contre l’apnée du sommeil) [5]. Il est également singulier puisque, bien que déclaré à l’hôpital, il montre la pertinence d’investiguer le domicile des patients dans des situations complexes. L’investigation conjointe du domicile et de l’hôpital est également utile pour les cas nosocomiaux probables et les cas nosocomiaux certains, avec une période d’incubation qui pourrait être supérieure à 14 jours [6]. De façon plus globale, l’étude nationale Legiodom pilotée par le CNR a débuté fin 2024 et vise à évaluer, pour plus de 900 cas de légionellose, la part des contaminations à domicile.

Conclusion

Dans les cas présentés ci-dessus, les outils génomiques actuels (NGS) mis en place par le CNR ont été cruciaux pour identifier la source de ces légionelloses. Ces exemples montrent surtout l’importance de l’échantillonnage systématique et le plus exhaustif possible de l’ensemble des sources de contamination potentielle du patient afin d’augmenter les chances d’élucider ces cas nosocomiaux.

Notre site : https://teamhcl.chu-lyon.fr/cnr-legionelles

Notes :

1- European Reference Laboratory (PH pour Public Health) for Legionella diagnostic and laboratory surveillance.

2- Polymerase chain reaction, réaction en chaîne par polymérase.

3- Core genome sequence typing, typage de la séquence centrale du génome.

4- High-efficiency particulate air, [filtre] à particules aériennes de haute efficacité.

5- UFC : unité formant colonie.

Références

1- Ministère de la Santé et de la Prévention. Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. JORF. 2022;(303). Accessible à : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849698 (Consulté le 19-08-2025).

2- Société française d’hygiène hospitalière (SF2H). Réponse rapide de la Copermic : gestion de la présence de Legionella non pneumophila dans l’eau. SF2H ; 2024. 5 p. Accessible à : https://www.sf2h.net/k-stock/data/uploads/2024/10/fiche_reponse_rapide_legionella_non_pneumophilaversioncnr_sfm_vf.pdf (Consulté le 19-08-2025).

3- Couturier J, Ginevra C, Nesa D, et al. Transmission of Legionnaires’ disease through toilet flushing. Emerg Infect Dis. 2020;26(7):1526-1528.

4- Bechmann L, Bauer K, Zerban P, et al. Prevention of Legionella infections from toilet flushing cisterns. J Hosp Infect. 2024;146:37-43.

5- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Dispositifs médicaux d’assistance respiratoire utilisés à domicile : recommandations destinées aux patients, point d’information [Internet]. Paris: ANSM; 2013. Accessible à : https://archive.ansm.sante.fr/afssaps/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Dispositifs-medicaux-d-assistance-respiratoire-utilises-a-domicile-Recommandations-destinees-aux-patients-Point-d-Information (Consulté le 19-08-2025).

6- Cassier P, Bénet T, Nicolle MC, et al. Community-acquired Legionnaires’ disease in a renal transplant recipient with unclear incubation period: the importance of molecular typing. Transpl Infect Dis. 2015;17(5):756-760.