Introduction

La prévention des infections associées aux soins (IAS) et la prévention de la résistance des bactéries aux antibiotiques (antibiorésistance) sont des enjeux qui font l’objet d’une stratégie nationale de prévention [1] et d’une feuille de route interministérielle [2]. La mission nationale Matis (Mission d’appui transversal à la prévention des infections associées aux soins), déléguée par Santé publique France aux centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) de Nouvelle-Aquitaine et des Îles de Guadeloupe, a identifié que le manque d’implication et de soutien de la direction était un frein récurrent déclaré par les professionnels spécialisés dans la prévention du risque infectieux et travaillant en équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) [3]. Une deuxième étude a permis de noter que les professionnels médicaux et paramédicaux prenant en charge des patients exprimaient le besoin d’être davantage soutenus par leurs managers [4]. Au sein des établissements de santé, il est légitime de penser que les directeurs ont un rôle à jouer dans la lutte contre les IAS et contre l’antibiorésistance. D’ailleurs, la loi Hôpital, patients, santé, territoire de 2009 donne au directeur la responsabilité (conjointement à la commission médicale d’établissement) de déterminer et de mettre en œuvre la politique de qualité et de sécurité des soins, incluant, entre autres, la prévention du risque infectieux [5]. Ce rôle est abordé dans la littérature, sans toutefois être étudié sous l’angle direct des managers [6,7]. À cet effet, l’équipe Matis a souhaité interroger directement les directeurs d’établissement pour identifier leurs représentations, freins et besoins concernant la prévention des infections et de l’antibiorésistance.

Matériel et méthodes

Le public ciblé par l’enquête était constitué des directeurs d’établissements de santé (ES) de France, publics et privés. L’enquête s’est déroulée pendant le mois de juin 2023. Le questionnaire a été élaboré par l’équipe Matis en partenariat avec le réseau des centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) et la mission ministérielle de prévention des infections et de l’antibiorésistance. Un psychosociologue a permis de préciser les éléments de langage adaptés à un auto-questionnaire. Le questionnaire a été relu par un enseignant responsable de formation de l’École des hautes études en santé publique et un membre de la direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Ce questionnaire a été diffusé par plusieurs réseaux : la mission ministérielle l’a adressé aux fédérations de directeurs d’établissement, et l’équipe Matis a demandé aux CPias et aux CRAtb de le relayer auprès des directeurs d’établissement. Une relance a été faite au quinzième jour de l’enquête. Le questionnaire commençait par explorer la place de la prévention des infections parmi ses priorités institutionnelles (pas importante, peu importante, importante, très importante). Ensuite, une situation d’épidémie récurrente de grippe et de gastro-entérite dans l’établissement était présentée et il était demandé au répondant d’estimer la situation (de pas problématique à très problématique), ainsi que l’importance de son rôle dans la résolution de cette situation (pas de rôle, rôle minime, rôle modéré, rôle important) ; une question ouverte permettait d’indiquer la personne-ressource pour résoudre la situation. Des questions à choix multiple exploraient les freins et les leviers pour éviter les infections (16 à 19 propositions avec possibilité de répondre « autre » et de préciser ce choix ; le nombre maximum de réponses était limité à trois afin d’inciter à une hiérarchie dans le choix des réponses). Les répondants devaient indiquer les missions des EOH et des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA) (choix multiple avec items prédéfinis et « autre »), et une question explorait les connaissances sur l’antibiorésistance en demandant de cocher les affirmations exactes (affirmations générales sur l’antibiorésistance, puis affirmations sur les conséquences et les mesures pouvant être prises à l’échelle institutionnelle). Une question libre permettait d’indiquer ses besoins en matière d’information et de formation sur la thématique. Il était aussi possible d’écrire un commentaire libre. Les répondants devaient indiquer le type d’établissement dans lequel ils exerçaient et leur région. L’analyse des données a été descriptive. Des tests de χ2 (logiciel R, The R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche) ont été réalisés afin de comparer les réponses à une même question en fonction du type de structure. L’analyse des verbatims issus des commentaires et questions libres a fait l’objet d’une analyse qualitative avec regroupement thématique.

Résultats

Au total, 568 directeurs d’ES ou d’établissement médico-social (EMS) ont répondu au questionnaire. Parmi eux, 180 étaient directeur d’un ES public, 269 d’un ES privé, 56 dirigeaient plusieurs types d’établissements (37 un ES public et un EMS, 17 un ES privé et un EMS, 1 était directeur d’un ES public et d’un ES privé, 1 était à la fois directeur d’un ES public, d’un ES privé et d’un EMS [ces directeurs d’établissements multiples seront par la suite désignés par le terme « directeurs en exercice mixte »]) et 63 étaient directeurs d’un EMS. Les directeurs d’EMS n’étaient initialement pas ciblés par l’enquête. Néanmoins, considérant leur effectif, nous avons également analysé leurs réponses. Selon la Direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques, la France compte 1 338 ES publics et 1 638 ES privés. En faisant l’hypothèse d’un répondant unique par établissement, le taux de participation pourrait être évalué à 16% pour les ES publics et 17% pour les ES privés. Concernant la répartition géographique des répondants, l’ensemble des régions était représenté avec un nombre élevé de réponses dans les régions les plus peuplées (environ 20% de réponses pour l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie).

Infections associées aux soins

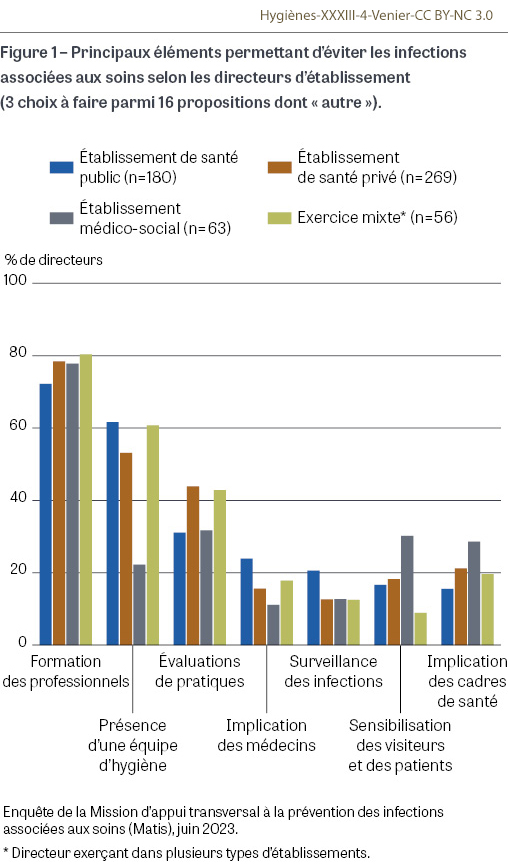

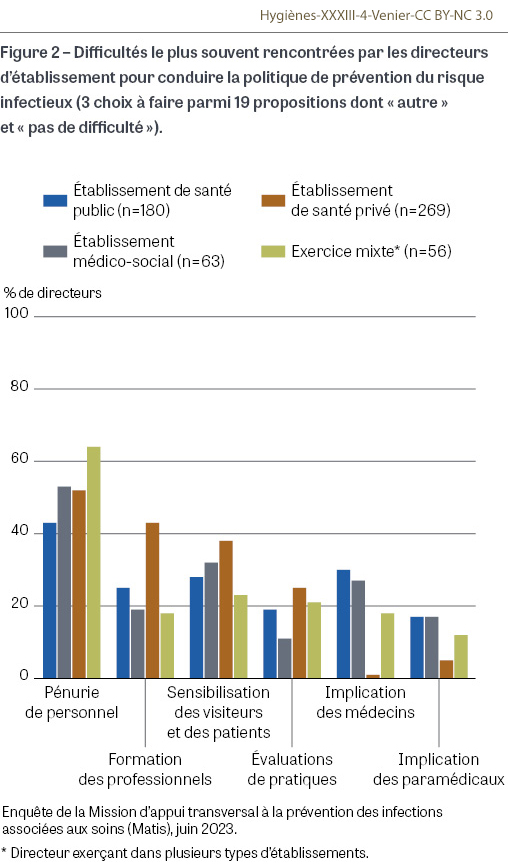

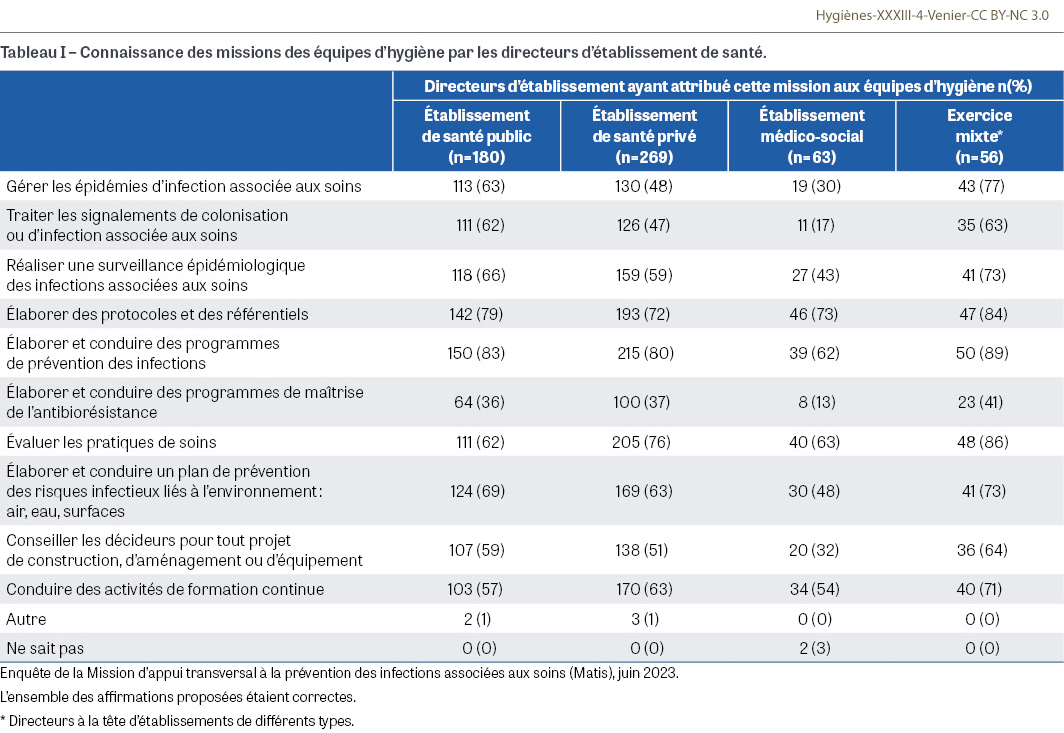

La majorité des directeurs d’ES se sentait concernée par la prévention des IAS. Ils étaient 48% dans le public, 61% dans le privé, 37% en EMS et 57% en exercice mixte à considérer la prévention des IAS comme occupant une place « très importante » parmi leurs priorités institutionnelles. En situation d’épidémie, ils étaient une majorité à estimer cette situation « très problématique » (56% des directeurs d’ES publics, 64% des directeurs d’ES privé, 68% des directeurs d’EMS et 62% des exercices mixtes). La majorité estimait avoir un rôle « important » à jouer dans une telle situation (68% des directeurs d’ES publics, 75% des directeurs d’ES privés, 78% des directeurs d’EMS, 82% des exercices mixtes). Selon les directeurs d’ES, les principaux éléments permettant d’éviter les IAS étaient la formation des professionnels, la présence d’une équipe d’hygiène et l’évaluation des pratiques. Certaines disparités pouvaient être observées entre types d’établissements. Les directeurs d’EMS étaient plus nombreux à considérer la sensibilisation des patients et des visiteurs comme un facteur clé de la lutte contre les IAS par rapport à des directeurs d’ES (p<0,01). Les directeurs d’établissement privé étaient plus nombreux à considérer que l’implication des cadres était importante comparativement aux directeurs des autres types d’établissements (p<0,01). L’implication des professionnels de santé (médecins, cadres de santé) et la surveillance des infections étaient peu citées parmi les éléments principaux de lutte contre les IAS (Figure 1). Les principales difficultés rencontrées au quotidien par les directeurs d’ES étaient la pénurie de personnel, la faible implication des médecins et des paramédicaux, le manque de formation des professionnels et la faible sensibilisation des visiteurs et des patients (Figure 2). Concernant les EOH, leurs missions étaient bien connues (≥80% de missions connues) par 39% des directeurs d’ES public et par 34% des directeurs d’ES privé. Elles étaient peu connues (≤30% de missions connues) pour près d’un quart d’entre eux (Tableau I).

Antibiorésistance

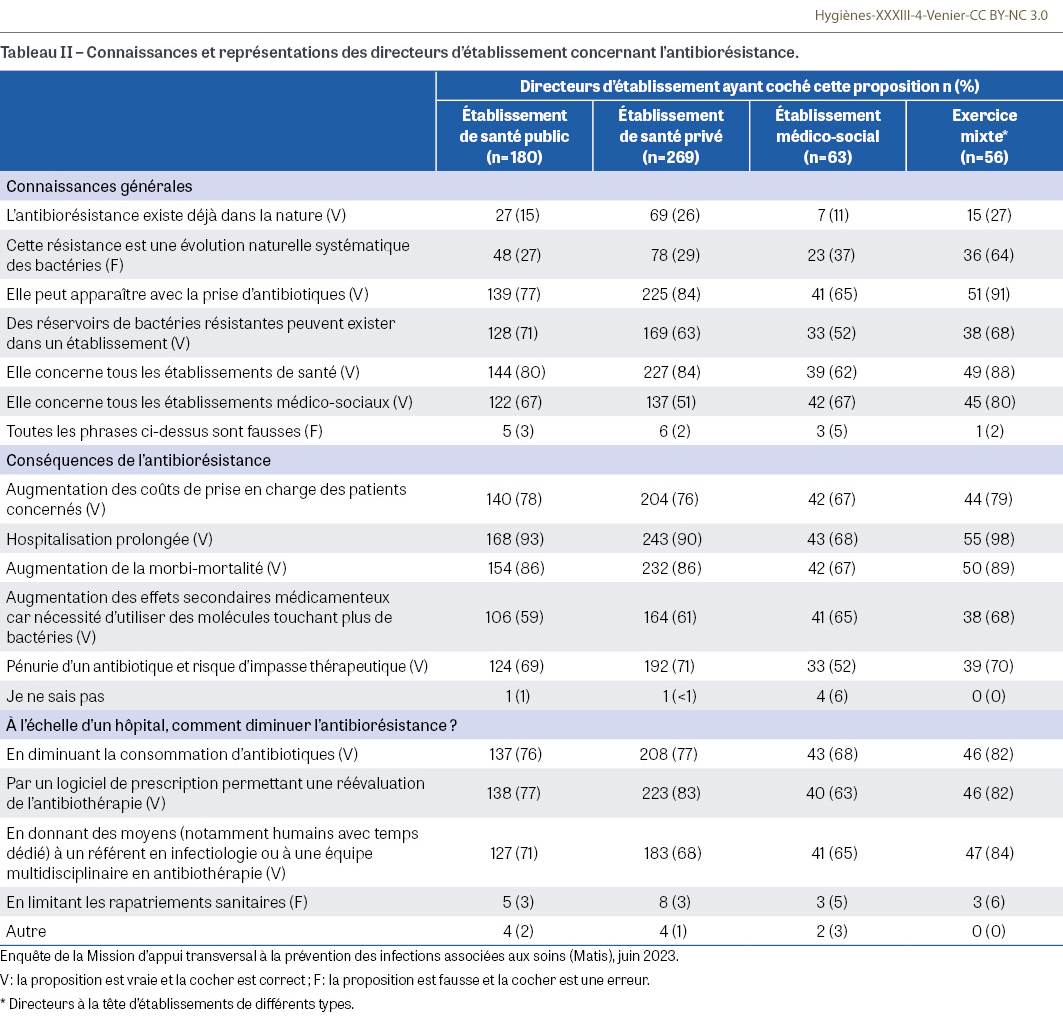

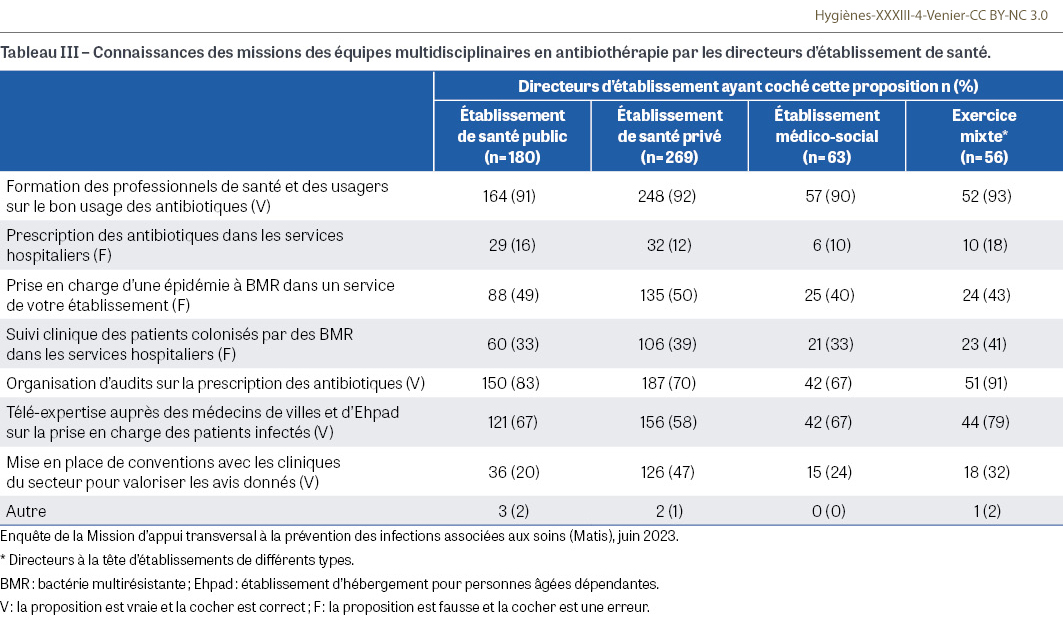

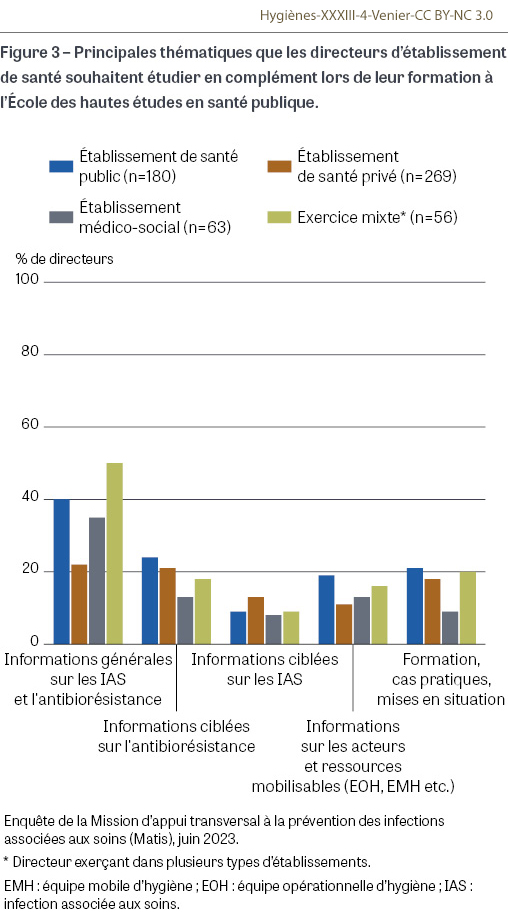

Un tiers des directeurs d’ES public, privé ou d’EMS et la moitié des directeurs en exercice mixte estimaient avoir un rôle « important » dans la lutte contre l’antibiorésistance. Ils étaient 40% à considérer leur rôle comme « modéré » et 20% à le considérer comme « minime ». Concernant les connaissances relatives à l’antibiorésistance, plusieurs notions étaient bien appréhendées (Tableau II), notamment le fait que l’antibiorésistance puisse apparaître à la suite de la prise d’antibiotiques et qu’il puisse exister des réservoirs de bactéries résistantes dans les ES. La notion de résistance naturelle (opposée à la résistance acquise) était moins bien connue. Un tiers des directeurs d’ES public, privé et d’exercice mixte et 25% des directeurs d’EMS ont pu identifier toutes les conséquences de l’antibiorésistance. Les conséquences les mieux connues étaient le risque d’hospitalisation prolongée et l’augmentation de la morbi-mortalité. Les effets secondaires médicamenteux par nécessité d’utiliser des molécules à plus large spectre ou le risque de pénurie étaient moins connus (p<0,01). Les principaux leviers d’action permettant de diminuer l’antibiorésistance à l’échelle d’un établissement étaient connus par les trois quarts des directeurs d’ES et 60% des directeurs d’EMS. Concernant les équipes mobiles d’antibiothérapie (EMA), certaines de leurs missions étaient bien connues (Tableau III), comme celle de former les professionnels de santé et les usagers sur le bon usage des antibiotiques. Ils sont également près de deux tiers à savoir que les EMA organisent des audits sur la prescription des antibiotiques. Ils sont plus d’un tiers à penser que les EMA prennent en charge les épidémies à bactéries multirésistantes (BMR) dans les services ou assurent le suivi clinique des patients colonisés par une BMR dans les services, ce qui n’est pas le cas. Une question libre concernait les souhaits de formation et d’information personnelle en matière de prévention des IAS et d’antibiorésistance. L’analyse des verbatims a permis d’identifier leurs principaux besoins : des informations générales sur les IAS et l’antibiorésistance, notamment leur prévention ; des informations ciblées sur l’antibiorésistance concernant ses mécanismes de survenue et les moyens d’action ; des cas pratiques et des exemples concrets avec des mises en situation, telle la gestion d’une épidémie avec un focus sur le management et le rôle du directeur ; et un besoin d’informations sur les différents acteurs mobilisables (EOH, équipe mobile d’hygiène, référent infectiologue, EMA, CRAtb et CPias) (Figure 3).

Discussion

Cette étude a été menée auprès des directeurs d’établissement afin d’identifier leurs représentations, leurs connaissances et leurs besoins concernant les IAS et l’antibiorésistance. À notre connaissance, il s’agit, en France, de la première étude explorant la vision des directeurs concernant ces thématiques. Si les directeurs se sentaient concernés par la prévention des IAS, ils se sentaient moins impliqués dans les actions à mener contre l’antibiorésistance. Conscients des freins et des leviers qui se faisaient écho, ils appréhendaient de façon inégale les missions des équipes d’hygiène et des EMA. Leurs connaissances sur l’antibiorésistance restaient globales et ils étaient demandeurs de plus d’informations et de formations pratiques.

Implication des directeurs

Les directeurs ayant répondu à cette enquête se sentaient impliqués dans la prévention des IAS. Ils étaient une majorité à estimer avoir un rôle important à jouer en cas d’épidémie saisonnière. Il semble toutefois qu’ils se sentaient moins impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance. En effet, ils estimaient pour la plupart n’avoir qu’un rôle modéré dans la prévention de l’apparition des résistances aux antibiotiques. Un contraste peut être noté avec la perception des équipes soignantes et des EOH, qui souhaiteraient plus d’implication de la direction [3,4]. Ce constat a pu être fait sous un angle un peu différent en Australie et Nouvelle-Zélande, où il a été montré que les professionnels du risque infectieux avaient facilement accès à un échange avec la direction, mais que le leadership ou l’implication de cette dernière étaient perçus comme insuffisants. Les auteurs expliquaient cette « tension » par une communication inappropriée entre les parties [8]. Cette hypothèse est soutenue par une autre étude qui a noté trois facteurs associés à la réussite dans la prévention des IAS : une direction dont le leadership est visible, le partage d’information et la communication, et enfin le fait de pouvoir avoir un retour sur les pratiques des soignants, dans une démarche d’amélioration continue [9]. En France, il a pu être montré que l’engagement des managers était un levier souhaité pour instaurer une culture de sécurité efficace, notamment en matière de prévention des infections ; un soutien visible de la direction et une communication ouverte étaient des éléments clés pour renforcer cette culture [10]. Une étude britannique a proposé un modèle conceptuel dans lequel un leadership fort, une gouvernance robuste et une collaboration interprofessionnelle avaient un poids non négligeable dans l’amélioration des pratiques de prévention des infections [11].

Leviers et freins

Pour les questions concernant les leviers et les freins à la prévention du risque infectieux, les répondants devaient choisir trois réponses dans une liste (dont une réponse « autre » qui permettait de préciser sa pensée). Cette technique utilisée en psychosociologie force à la discrimination et à la hiérarchisation [12] et a permis de mettre en avant le fait que la formation des professionnels, l’évaluation des pratiques et la présence d’une EOH étaient considérées comme des leviers forts. La surveillance des infections et l’implication des médecins, des cadres et des visiteurs étaient considérées comme des leviers, mais moins importants. Parmi les difficultés et freins rencontrés pour conduire une politique de prévention du risque infectieux, les directeurs ont tous cité en premier lieu la pénurie de personnel. Une sous-dotation en professionnels engendre une charge de travail accrue pouvant pénaliser la surveillance et le respect systématique des pratiques [13]. Cette pénurie est une problématique devenue structurelle au sein des établissements, et elle paraît d’autant plus importante que les besoins en ressources humaines dans la prévention des infections ont augmenté ces dernières années. Un rapport publié fin 2024 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne a mis en lumière une pénurie alarmante de 1,2 million de professionnels de santé au sein de l’Union européenne. Ce déficit concerne les médecins, les infirmiers et les sages-femmes, et a été exacerbé par la pandémie de Covid-191. Les causes principales identifiées sont le vieillissement de la population (plus d’un tiers des médecins et un quart du personnel infirmier ont plus de 55 ans) et des conditions de travail difficiles, contribuant à l’épuisement professionnel et aux difficultés de maintien des effectifs [14]. Cette problématique paraît logique dans le discours des acteurs du secteur sanitaire. Les autres difficultés citées faisaient écho aux leviers identifiés : le manque de formation (surtout en EMS), d’évaluation, d’implication des professionnels de santé (surtout en ES) et de sensibilisation des visiteurs. Le manque d’implication des professionnels était le deuxième frein le plus cité en ES public et le troisième en ES privé, mais bien loin derrière la pénurie de professionnels.

Représentation du rôle des professionnels de santé

Ces résultats précisent ainsi les représentations des directeurs concernant le rôle des professionnels de santé : de façon très schématique, le plus important aux yeux des répondants était de disposer de professionnels présents et formés. Cette représentation supplantait largement celle d’impliquer les professionnels, qui restait un élément complexe à appréhender voire mineur. Venkatesh et al. ont confirmé que les dirigeants du secteur de la santé étaient confrontés à de nombreuses difficultés (pressions, turn-over et changement régulier des professionnels, changements technologiques rapides, rareté des talents et présence d’une population multigénérationnelle au sein des organisations) ; ils ont montré qu’augmenter le niveau d’engagement des professionnels permettrait d’accroître la performance des organisations et soulignent que les responsables peuvent mettre en œuvre des stratégies engageantes pour améliorer cette implication, comme la participation à des prises de décisions [15].

Besoins en termes d’information et de formation

Des soignants interrogés par l’équipe Matis [3] ont exprimé des freins et leviers similaires à ceux identifiés par les directeurs de cette étude : manque de formation pour eux-mêmes et manque de sensibilisation des patients et des visiteurs. Une étude a montré que la sensibilisation des proches de nouveau-nés en néonatalogie avait permis de diminuer de 66% les infections respiratoires virales associées aux soins [16]. Les difficultés ressenties ne sont néanmoins pas toujours superposables entre pays et une étude auprès de directeurs allemands a mis en évidence que le principal frein était pour eux le rapport coût/efficacité des interventions [7]. Si des études antérieures ont partagé l’intérêt de disposer de programmes de formation spécifiques destinés aux managers et leaders concernant le risque infectieux [17,18,19], les directeurs répondants ont souligné ici un besoin de formation sur la thématique mais également de cas pratiques et d’outils clés en main. Il semble en effet indispensable de fournir aux directeurs des outils performants et simples d’utilisation, qui permettent de mettre en œuvre une politique de prévention du risque infectieux. Concernant le rôle des acteurs d’appui, les missions des équipes d’hygiène étaient dans l’ensemble assez bien connues des directeurs, même si certaines étaient à repréciser. Les missions des EMA, structures nouvelles, étaient encore imparfaitement maîtrisées et une communication synthétique à leur sujet pourrait être envisagée. Les répondants ont pu mettre en évidence un besoin de disposer d’informations essentielles et utiles à leur action au quotidien mais également de formations courtes et pratiques. Ces éléments seront pris en compte et indiquent la nécessité d’intégrer dans la formation initiale la prévention des infections et de l’antibiorésistance. Concernant la formation continue, si un catalogue des principaux outils à disposition a déjà été mis à disposition par la mission Matis en 2023 et 2024, des e-learnings dédiés pourraient être imaginés ainsi qu’une newsletter régulière à destination des directeurs.

Limites de l’étude

Cette étude a permis de recueillir un échantillon de répondants de taille satisfaisante. De plus, les directeurs de tous les types d’établissements et de toutes les régions étaient représentés. Les biais de mesure ont été limités par les éléments de langage du questionnaire et la possibilité de choisir parmi des propositions. Les biais de confusion ont été limités en permettant de cocher « autre » en réponse à certaines questions afin de préciser cet élément. S’agissant d’un questionnaire auto-administré, un biais de sélection des personnes les plus intéressées par la thématique ne peut néanmoins pas être exclu.

Conclusion

Les directeurs d’établissement étaient pour la plupart impliqués dans la prévention des IAS. Ils étaient moins nombreux à se sentir impliqués dans la prévention de l’antibiorésistance. Une communication plus ciblée et des formations adaptées pourraient renforcer leurs pratiques, et les aider dans leur rôle de leaders et de promoteurs d’une culture de sécurité collaborative.

Note :

1- Coronavirus disease 2019, maladie à coronavirus 2019.